黃曲霉毒素作為自然界中毒性較強的真菌毒素之一,其污染可導致肝癌、免疫抑制等嚴重健康問題,被世界衛生組織(WHO)列為一級致癌物。在食品安全檢測、環境監測及毒理學研究中,

黃曲霉混合標準品如同一把高精度的“分子標尺”,通過提供已知濃度的毒素參照,確保檢測結果的準確性與可比性,成為保障公眾健康與科研可信度的核心工具。

一、科學定義:混合標準品的“身份密碼”

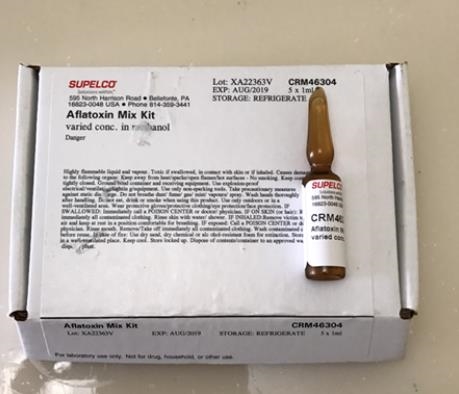

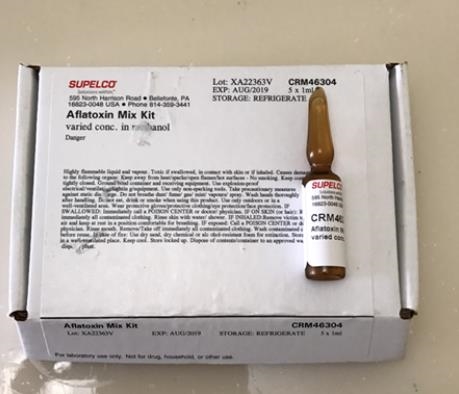

黃曲霉混合標準品是包含多種黃曲霉毒素組分的標準化溶液或凍干粉,通常涵蓋B1、B2、G1、G2四種主要類型(按熒光特性與化學結構分類)。其中:

AFB1:毒性較強,常見于玉米、花生等糧油作物;

AFG1/AFG2:次要組分,但與AFB1存在協同毒性;

AFB2:AFB1的代謝產物,毒性較低但可作為污染標志物。

混合標準品通過精確配比各組分濃度,模擬真實污染場景,為定量分析提供基準。

二、核心價值:從實驗室到產業鏈的“安全紐帶”

1.校準檢測儀器,消除系統誤差:在液相色譜-串聯質譜(LC-MS/MS)、酶聯免疫吸附試驗(ELISA)等檢測中,混合標準品用于繪制標準曲線,將儀器信號(如峰面積、吸光度)轉換為毒素濃度,確保不同實驗室、不同批次檢測結果的可比性。

2.驗證方法性能,保障數據可靠性:通過添加已知濃度的標準品至空白樣品(加標回收實驗),可計算回收率(理想范圍:80%-120%)與精密度(RSD≤15%),驗證檢測方法的準確性與重復性。

3.支撐法規制定與合規性監管:各國對食品中黃曲霉毒素限值嚴格,混合標準品為監管部門提供執法依據,助力企業控制生產環節污染風險。

三、應用場景:全鏈條守護食品安全

1.原料篩查:糧油企業使用標準品校準快速檢測設備,攔截高污染批次;

2.過程監控:在儲存、運輸環節定期取樣檢測,結合標準品數據調整溫濕度條件;

3.科研探索:毒理學研究中,通過標準品定量暴露劑量,研究毒素對細胞或動物的致病機制;

4.應急響應:突發食品安全事件中,標準品可快速確認污染范圍與程度。

四、使用規范:細節決定“標尺”精度

1.避光保存:黃曲霉毒素對光敏感,標準品需存儲于棕色瓶或鋁箔袋中,-20℃以下冷凍;

2.避免反復凍融:分裝為小體積使用,防止毒素降解;

3.基質匹配:若檢測復雜樣品(如堅果醬),需選擇與樣品基質相似的標準品(如添加油脂的標準溶液),減少基質效應干擾。

從田間地頭到餐桌末端,黃曲霉混合標準品以分子級的精準度,構建起一道無形的安全防線。它不僅是科研人員的“校準神器”,更是消費者健康的“隱形衛士”,在全球化食品供應鏈中持續發揮著不可替代的作用。

服務熱線:400-060-8560

服務熱線:400-060-8560

服務熱線:400-060-8560

服務熱線:400-060-8560

更新時間:2025-08-24

更新時間:2025-08-24 點擊次數:10

點擊次數:10

掃碼加微信

掃碼加微信  移動端瀏覽

移動端瀏覽